Выставка «Нихон Но Би» («Красота Японии»)

29 сентября - 2 октября

Выставка традиционного японского искусства, «изящных досугов», объединяет в одном выставочном пространстве несколько видов японского искусства: икэбану школ Икэнобо и Согэцу, живопись тушью суми-э (суйбокуга), чайную церемонию школы Омотэ Сэнкэ, кимоно 18-19 вв., работы в технике оригами и изделия «комоно», выполненные из японских тканей в духе традиции любования миниатюрными вещицами.

«Нихон Но Би» - «Красота Японии»

Выставка традиционных японских искусств В Центральном Доме Художника на Крымском Валу

Способность ценить красоту и наслаждаться ею, умение обращаться к природе как к сокровищнице прекрасного - основные эстетические принципы японской культуры.

«Японцы веками вырабатывали своеобразные методы, которые позволяют им развивать, поддерживать и укреплять свой художественный вкус»,

- писал в своей книге «Ветка сакуры» Всеволод Овчинников. «Чайная церемония, мастерство икэбана, живопись суми-э, стихосложение, любование природой – все это объединено у них названием «фурю», что можно перевести несколько старомодным термином «изящные досуги».

Выставки традиционного японского искусства проходят в Москве регулярно и всегда вызывают искренний интерес, привлекая большое число посетителей.

Выставка «Нихон но Би» («Красота Японии») разместится в залах Центрального Дома Художника и посвящена «изящным досугам», которые уже давно завоевали сердца российских поклонников культуры Японии. Проект уникален тем, что одно выставочное пространство объединяет несколько видов японских искусств: икэбана школ Икэнобо и Согэцу, японскую живопись тушью Суми-э (суйбокуга), чайную церемонию тя но ю школы Омотэ Сэнкэ, прекрасные кимоно XVIII – XIX вв. из частной коллекции семьи госпожи Мидори Ямада, работы в технике оригами, изделия комоно, выполненные из японских тканей в духе традиции любования маленькими вещами.

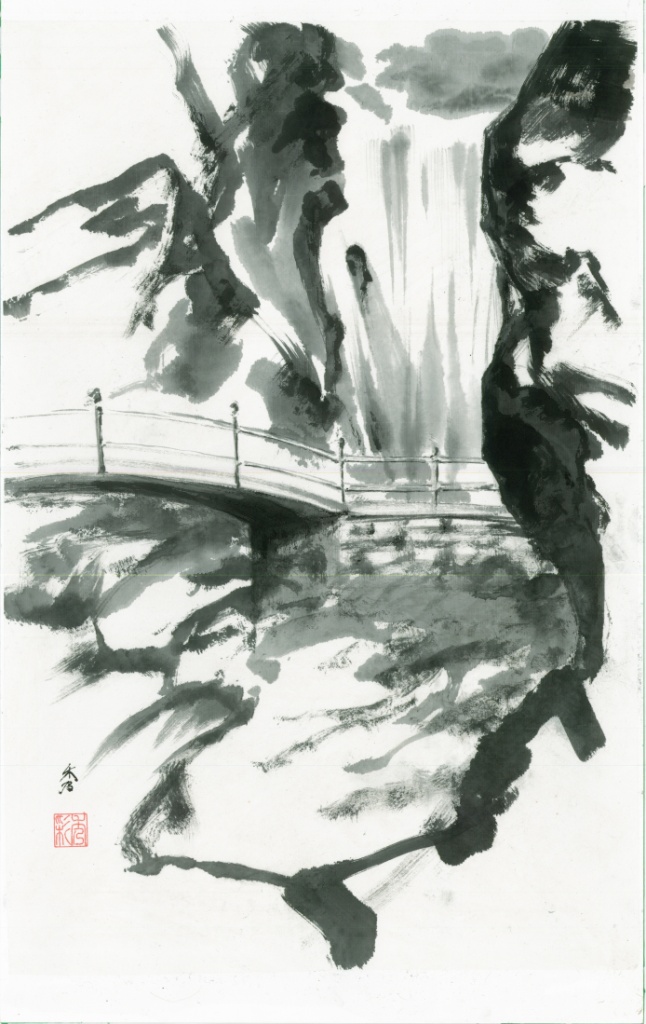

Японская живопись суми-э представлена в экспозиции работами учеников г-жи Мидори Ямада, многие из которых участвовали в выставках суйбокуга Всеяпонской ассоциации искусства письма тушью (All Japan suibokuga art association) на крупнейших экспозиционных площадках Японии: в Национальном центре искусств Токио (The National Art Center Tokyo), Токийском Музее Изобразительных Искусств (Tokyo Metropolitan Art Museum), в Киотском музее (The Museum of Kyoto), в Галерее Уэно (The Ueno Gallery), а также экспонировались в России в Академии Художеств в Санкт-Петербурге и в музеях и выставочных залах Москвы.

Среди тех, кто неустанно занимается продвижением японской культуры в России, - основатель Филиала Икэбана Икэнобо в России и странах СНГ, профессор Икэнобо, кавалер Ордена «Восходящего Солнца, Золотые и Серебряные Лучи» г-жа Мидори Ямада. Именно ей принадлежит идея создания такого уникального проекта, как «Нихон он би», в котором принимают участие ее ученики, последователи и единомышленники.

Экспозиция работ посвящена сразу нескольким жанрам японских искусств, и в этом году тема выставки, предложенная г-жой Мидори Ямада: «Фудзэй Нихон но Би» - «Изящество Японской красоты». Она посвящена сразу нескольким юбилейным датам: 25-летию основания Филиала института Икэнобо в России и странах СНГ под руководством г-жи Мидори Ямада, 15-летию основания группы по изучению чайной церемонии школы Омотэ Сэнкэ «Касуми кай» и 10-летию группы знатоков японской живописи «Сакура кай». В названии этой выставки, в интерпретации знаков, которыми оно написано, заключен образ, отражающий один из возможно самых важных принципов эстетической традиции Японии:

«Ветер может развеять и аромат, и цвет. И даже лицо может быть неясным в изяществе Японской Красоты».

Эта фраза стала своеобразным эпиграфом к каждой из наших работ.

Японские искусства, представленные на выставке

Суйбокуга, или суми-э – японская живопись тушью. Этот стиль живописи был заимствован японскими художниками из Китая в ХIII-XIV вв., а к концу XV в. превратился в основное направление живописи Японии. Суйбокуга монохромна. Она характеризуется использованием черной туши (суми), твердой формы древесного угля или производимой из сажи китайской туши, которая растирается в тушечнице, разбавляется водой и наносится кистью на бумагу или шелк. Монохромность предлагает мастеру нескончаемый выбор тональных вариантов, которые называют иногда "цветами" туши. Суйбокуга допускает использование и других красок, но ограничивает его тонкими, прозрачными мазками, которые всегда остаются подчиненными линии, исполненной тушью, или свободному растеканию, выражающим многообразие серых переходов тонов, чистоту белого листа и сильной энергии черной туши. На работах присутствуют оттиски авторских печатей.

Икэбана – это красивейшая японская традиция аранжировки цветов.

История икэбана насчитывает несколько веков. Этот вид искусства, проникший в Японию вместе с буддизмом из Китая, получил широкое распространение в Стране восходящего Солнца и стал играть значительную роль в ее жизни. Икэбана и сегодня существует как живая часть мира современного искусства. Начав свою историю с ритуального обряда подношения символически значимых цветов Будде, а также почитаемым предкам, композиций, которые устанавливались в нише «токонома» традиционного японского дома, она вошла в повседневную современную жизнь: сезонные цветочные композиции икэбана можно встретить на улицах, на подоконниках жилых домов и офисов, в холлах гостиниц, вокзалах, аэропортах и во множестве других общественных мест. Существует множество школ этого искусства, каждая из которых следует своим правилам и техникам аранжировки, не отходя при этом от фундаментальных положений икэбана. Сейчас среди поклонников икэбана – множество профессиональных дизайнеров и художников-любителей из разных стран мира с разным образом жизни.

Икэбана играет всё большую роль в современном мире, и потому многие из этих школ ищут новые выразительные средства и материалы, выходящие за рамки традиционных стилей древнего искусства.

В Москве представлены две самые крупные школы икэбана – Икэнобо и Согэцу. Филиал института Икэнобо в России и странах СНГ ведет свою деятельность в Москве и странах СНГ с 1991 г., а изучение икэбана Согэцу в Москве началось еще в 60-годы. Число учеников и уровень мастерства преподавателей икэбана в столице постоянно растет.

Кимоно́ — традиционная одежда в Японии. Существует несколько его разновидностей: мужские и женские, верхние (фурисодэ - c длинными рукавами, косодэ - с короткими) и нижние, а также летние, домашние и спальные — юката. Все кимоно представляют собой Т-образные прямокроенные одеяния с широкими рукавами, запахивающиеся на груди на правую сторону, как у мужчин, так и у женщин. Мужчины фиксируют кимоно поясом на бедрах, завязывая узел справа или сзади. Женские пояса — оби — располагаются на талии и выше ее, и завязываются сзади широким пышным или узким узлом-бантом, характерным для своей эпохи. Мужские кимоно отличаются от женских более сдержанными цветами и орнаментами. Ткань для дорогих кимоно нередко до сих пор расписывают вручную, следя за тем, чтобы при раскрое орнамент, начинающийся на одной детали, плавно переходил на другую, и наряд представлял собой единое целое.

Чайная церемония (тя-но-ю) — форма совместного чаепития, созданная в средние века в Японии и по настоящее время культивируемая в этой стране. В целом действие чайной церемонии представляет собой специально организованную и упорядоченную встречу хозяина — чайного мастера — и его гостей для совместного отдыха, наслаждения красотой, беседы, сопровождаемых употреблением чая. Церемония проводится в специально оборудованном месте и состоит из нескольких действий, совершаемых в строгом порядке.

Появившись первоначально как одна из форм практики медитации монахов-буддистов, чайное действо стало неотъемлемым элементом японской культуры. К XVI в. чайная церемония из простого коллективного чаепития превратилась в мини-спектакль, который рассматривался как одна из форм духовной практики и в котором каждая деталь, каждый предмет, каждое действие обрели глубокий смысл.

Оригами - это искусство бумажной пластики, родившееся в Японии. Слово оригами складывается из двух иероглифов: ори ("складывать") и ками ("бумага"). Первоначально оригами использовалось в синтоистских храмовых обрядах - например, кусочки рыбы и овощей, предназначенные в дар богам, складывали в бумажные коробочки санбо. Через некоторое время умение складывать фигурки из бумаги стало обязательной частью культуры японской аристократии. Начиная с конца XVI века, оригами из церемониального искусства превращается в любимое развлечение японцев. Именно в этот период времени появилось большинство классических фигурок.

Комоно (дословно: ко – маленький, моно – вещь, комоно – маленькие вещи, вещички) – традиционное японское искусство изготовления небольших предметов из ткани тиримэн (толстый шёлк, который используется для дорогих кимоно). Это могут быть традиционные куклы, игрушки, украшения, сумочки, мешочки, картины или другие предметы для украшения дома, специальные предметы для чайной церемонии или хранения чайной утвари.

Искусство комоно изначально возникло как способ дать «вторую жизнь» драгоценным тканям от состарившихся кимоно. Но сегодня мастера для создания своих произведений используют самые разнообразные ткани.

Техника комоно в последнее время стала очень популярна в Японии, где многие женщины учатся этому искусству, предпочитая создавать своими руками прекрасные уникальные украшения. Техника комоно или тиримэн известна уже и в других странах.

Сегодня растет интерес к произведениям, выполненным в этой технике, не только потому, что в Японии, как и во многих странах, высоко ценится ручная работа, но и потому, что существуют настоящие «музейные» произведения искусства, созданные японскими мастерами.

Организаторы:

Объединенный комитет «Нихон но Би»

Место проведения (адрес):

Центральный дом художника (Крымский вал, д.10)